继承优良传统,磨炼中求发展

——上海市青浦高级中学建校100周年回眸(1949—1976)

1949年5月14日青浦解放,县人民政府接管学校,称校名为“青浦县立初级中学校”,不久改名“苏南公立青浦初级中学”。1951年下半年,校名改为“青浦初级中学”。1952年下半年,校名改为“青浦县初级中学”。

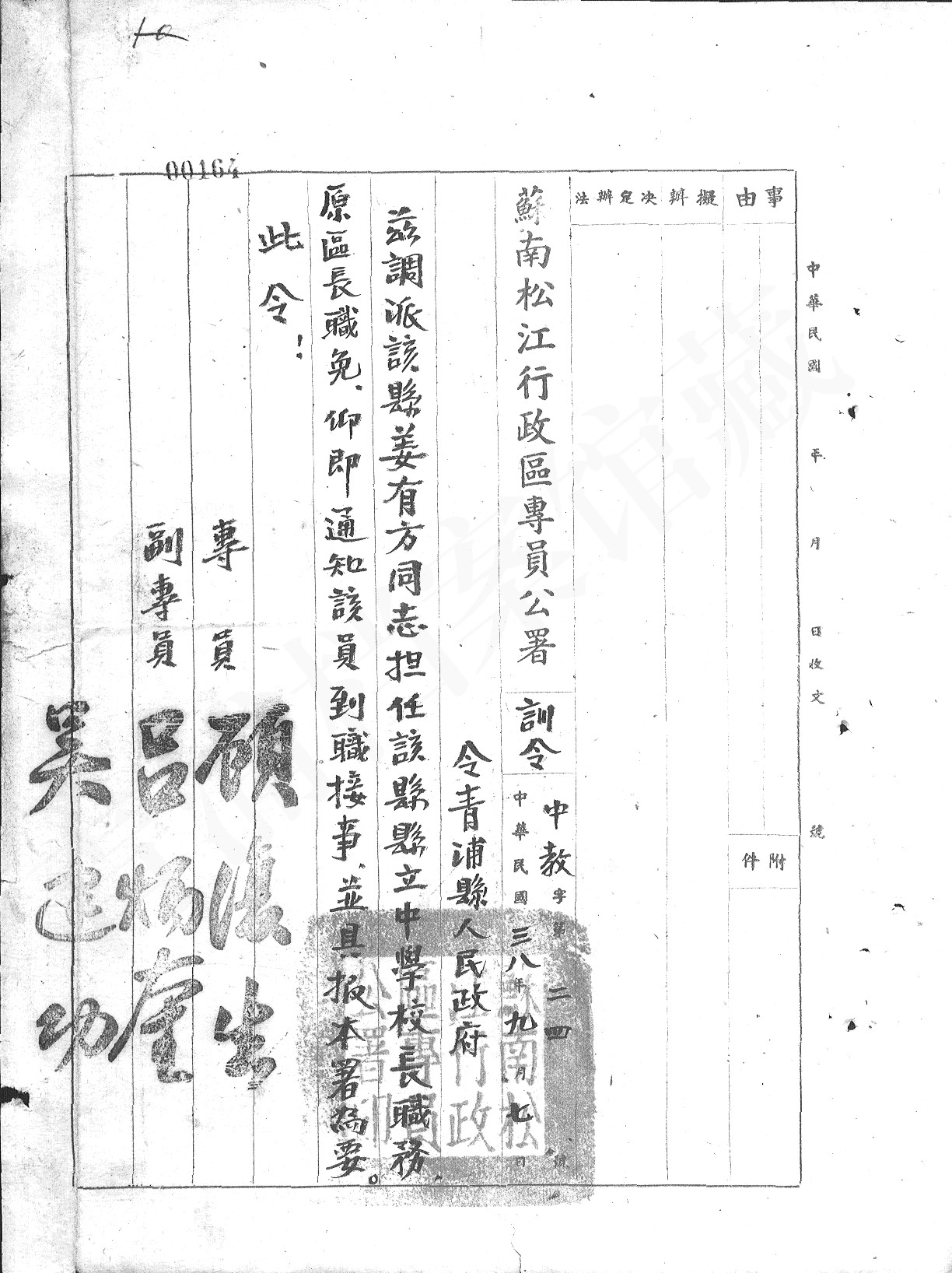

1949年9月,苏南松江行政区专员公署委任姜有方为青浦县立初中校长。他与张瑞钟先生一起,推崇陶行知教育思想。他们领导学生荷锄坌地垦荒,田间栽种收割。师生亲如一家,亲密无间。在学习劳动之余,深入农家,团结进步群众,深入浅出地结合农村生活实际,进行革命宣传。

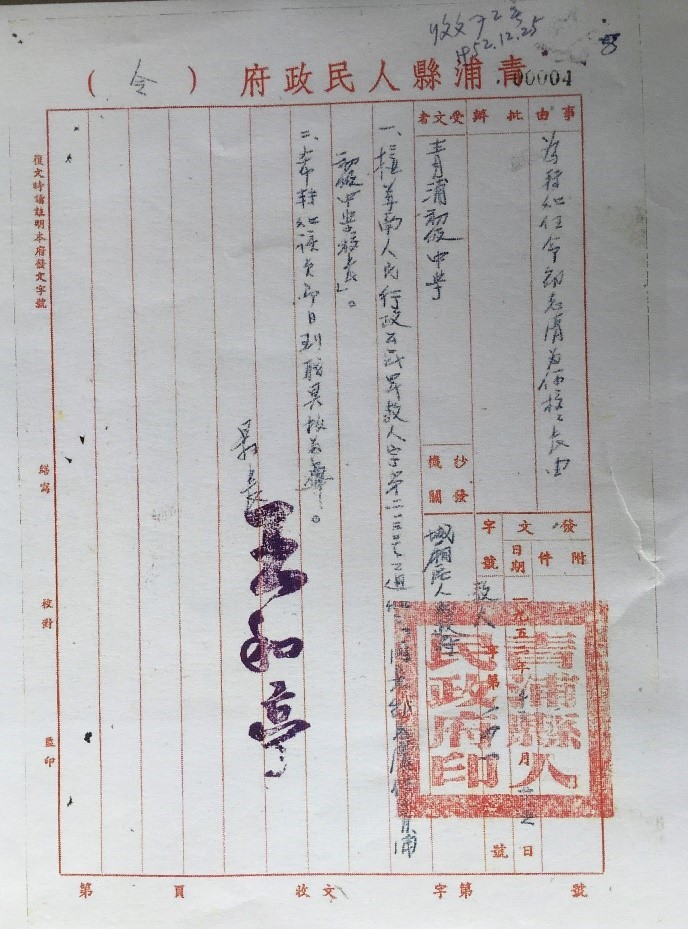

1951年3月姜校长调往松江任苏南松江中学校长(后称松江二中),青中校长一职则由张瑞钟接任。这段时期,流传着“姜松张青、相约建校”的美谈。次年张瑞钟出任青浦县人民政府副县长。

在管理上,1949年,学校根据上级指示成立民主校务委员会,以推动学校民主管理。由学生、教职工代表选出校务委员会(含学生代表),主任委员由校长担任。学校重大事项,均须经校务委员会讨论决定,然后由校长负责执行。

在学生思想教育方面,解放初,学校十分重视“时事教育”的落实和贯彻,通过时事教育等途径对师生进行思想教育,在很大程度上提高了师生对新中国的认识。1950年7月,为配合苏南地区的土地改革,学校在课外组织土改教育,了解学生思想情况,进行针对性教育。1951年4月30日,举行爱国公约的订立与宣誓。1951年下半年,学校对班主任工作提出要求:“对一个班的思想、生活与学习负全面领导的责任,深入学生群众,了解思想情况,随时进行教育,并做好品德考查;每周领导举行班委会,研究级务工作,制订学习计划,培养小组长领导能力,做好工作日记。”

学校在师生中开展了形式活泼、影响深远的学习竞赛活动。接连两年利用寒暑假给患有血吸虫病的师生集中治疗。在建国初的国民经济恢复时期,学校组织师生“生产自救,克服困难”, 1950年上半年,学校组织35个生产小组,垦殖校内少量隙地、荒地种植蔬菜。在城厢区塘东乡开垦荡田48亩种植水稻,家庭困难的学生参加劳动还可冲抵部分学杂费,解决了部分学生的困难。五十年代初,还出现了几次踊跃参军参干的动人景象。

张瑞钟离任后至“文革”前,邵志清、金补南先后任校长。

邵志清,青年时积极参加抗日救亡运动,1938年加入中国共产党。1949年进青中,从教师、生活辅导主任、教导主任到校长,都尽心尽职。他爱校如家、任劳任怨,清早出门、深夜归家。他不断进修、悉心钻研业务,教师请假,无论哪科,他都能顶岗代课。他关爱学生,淡泊名利,平易近人,真诚谦和,在教师中有良好的口碑。

金补南,1937年从昆嘉青安亭师范学校毕业后,当过小学校长,做过中医。新中国成立后,先后担任朱家角市(当时称市)人民政府秘书、县文教局督学、县文教科科长、青浦师范学校副校长、(青中、师范联合支部)党支部书记、青浦中学校长。

由于学校办学规模扩大,1952年开始逐年兴建校舍。1952年,增建礼堂(兼作饭厅)及平屋教室4排16间。秋季开学,总建筑面积达1909.68平方米,体育场地4677.64平方米。其中教室12间,实验室1间,图书室和阅览室各1间。至1953年,又增音乐室1间,乒乓室1间。又因寄宿学生增多,学校生活设施也日臻完善。

1954年,原青浦初级师范停办,位于青安路的校舍归青浦县初级中学,在该处设“青浦县初级中学分部”。初一年级均在此校舍学习、生活,老师开会要去校本部。

1956年秋青中增设高中部,招两个班。创建县内第一所完全中学,学校更名为“青浦县中学”。从此,学校发展进入崭新的阶段。

三年困难时期,政府也没有减少对教育的投入。1959年,政府划拨东门外土地178亩給青浦县中学,在青沪路35号(现公园路301号青浦区教师进修学院校址)建新校舍,校舍用地55.82亩、体育活动场地46.23亩,75.91亩根据勤工俭学精神作学校农场。1960年,校舍建成后,定为“青浦县中学”本部,原和睦街校舍为“青浦县中学”一分部,青安路校舍为“青浦县中学”二分部。秋季时,三处校舍总建筑面积达9084.76平方米。

1964年9月,全校迁入青安路校址。

课程设置时有变化。初中于1954年后停开英语课。1956年,高中设制图课及人体解剖生理学与达尔文主义基础。1957年后初高中全面恢复政治课,初中设《青少年修养》、《政治常识》,高中设《社会科学常识》和《社会主义建设》。1956年至1957年,语文科曾分设文学、汉语两科。数学科初中设算术、代数和平面几何,高中设代数、立体几何、三角和平面解析几何。初中恢复外语课。外语课以英语为主,一度曾开设俄语课。1958年人体解剖生理学与达尔文主义基础两课取消,改设生物学,初三、高三加授农业基础知识。1959年初中开设《政治常识》、高中开设《政治常识》、《经济常识》和《辩证唯物主义常识》。1961年,初、高中统一开设生物学。至“文革”前初、高中开设的课程为:政治、语文、数学(初中有代数、平面几何;高中有代数、三角、立体几何、解析几何)、外语、物理、化学、生物、历史、地理、体育、音乐(初中)、图画(初中)。

这期间对学生的思想教育主要有:学校营造“一颗红心,两种准备”、“到祖国最需要的地方去”的校园氛围,学生毕业后积极报名到农村去,到边疆去。1955年毕业的不少同学都到农村(昌童)落户。六十年代初,连续几年,大批毕业生奔赴新疆生产建设兵团屯垦戍边。国家时值困难时期,学校向学生积极开展为国分忧,共渡难关的教育,发扬艰苦奋斗精神,保持艰苦朴素本色。积极响应党中央号召,广泛持久地开展“学雷锋、做好事”的活动。做好事,不留名,全心全意为人民服务。

这期间,学校还首次为学生建立学籍卡制度,加强档案管理等,说明在教育、教学管理诸方面,都有了质和量的变化。

经过几年的扎实拼搏,青浦县中学的教学质量大步提高,尤其是1959年、1960年头两届高中毕业生的素质优良,高考成绩出色,高校录取率达90%以上,在全市有很大影响。

这期间毕业的不少学子成为当今社会的栋梁人才,在各自的岗位上为国家发展添砖加瓦。如:著名书法家徐家铮(1951届);文艺理论家孙绍振(1952届);导弹仿真技术专家吴永刚(1954届);内燃机专家朱仙鼎(1954届);“国际和平奖章”获得者陈继峰(1956届);军内动员工作行家陆炳林(1958届);出类拔萃的速记人才沈根荣(1958届);军队卫生战线的优秀将才陆增祺(1959届);一代名编周介人(1959届);著名作曲家陆建华(1959届);资深外交官陈棣(1959届);铁道车辆专家曹亦清(1959届);口腔修复学专家袁井圻(1959届);光学专家陈铁峰(1959届);社会科学理论研究优秀学者凌云(1960届);高炉管道权威席德顺(1960届);宝钢水源工程的大功臣张元德(1960届);著名芭蕾舞蹈家凌桂明(1961届);原子核技术及应用研究专家黄宁康(1961届);超声无损检测专家沈建中(1962届);新疆财会事业带头人胡志江(1962届);军地“两栖”优秀干部卢国光(1963届);空军特级飞行员康宝初(1964届);天津市图书馆馆长陆行素(1964届);制冷专家吴兆林(1966届);著名山水画家左建华(1966届);计算机软件专家钟友良(1966届);中医医史专家吴鸿洲(1966届);全国劳动模范朱国权(1966届)等。