弘扬育人文化,磨炼中出业绩

——上海市青浦高级中学建校100周年回眸(1976—1999)

十年“文革”,学校教育受到重创。至1976年“文革”结束,学校发展才又开始步入坦途。1978年青浦县中学被上海市教育局定为县重点中学,政府连年拨款,修缮、扩建校舍,更新课桌椅、重置图书仪器、各种设备和体育设施,从此学校办学条件更加完善。

1983年正式制定了青浦县中学的校风与学风。校风是:“团结、求实、严谨、创新”。学风是:“勤奋、踏实、主动”。

随后加强建章立制,制订了一系列管理规章制度。就1983年制订的制度中,涉及教职工的有《青浦中学教工为人师表公约》等七项,涉及学生的有《青浦中学学生一日常规》等十项。1985年,又增订了《青浦中学教育科研奖励实施办法》等十项制度。

1984年2月,第一届教职工代表大会第一次会议召开,审议并通过《青浦中学教职工代表大会章程》,依法保障教职工参与学校民主管理和监督的权利。学校开始走上完善现代学校制度,促进学校依法治校的道路。

在教学管理上,学校在1979年,进一步明确了“五认真”的具体要求:认真备课——要熟悉大纲、教材,在个人钻研教材的基础上做好同教材集体备课,做到提前一周备课;认真上课——要抓住重点、难点、关键,落实“双基”、精讲多练;认真批改作业——做好作业中问题排队,重点抓一个班建立“病历卡”; 认真辅导——争取做到“双基”每周清;认真总结经验——要求人人总结交流。

还为学生总结了学习八句法:专心听讲,勤于思考;先预习,后听课;钻研课本,看懂弄通;先理解,后记忆;经常复习,归纳总结;先复习,后作业;独立思考,认真作业;先分析,后动笔。

开设的课程分必修课及形势教育、选修课和其他活动两类。 必修课有政治、语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史、体育、地理,生理卫生(初中)、音乐(初中)、美术(初中)。形势教育、选修课和其他活动包括形势教育、选修课(高中)、劳动技术、讲座、科技学科活动或课外阅读、体育活动、文娱活动、社会调查。

1977年,青浦县教师进修学校数学教研员顾泠沅组织数学教学改革实验小组,开始了闻名中外的青浦县数学教改实验,青浦县中学是最早的一个数改实验基地,多位教师参加数学教改试点,是数学改革实验小组最早的成员甚或核心成员。受着数学教改实验的影响,青中从1979年开始,在校内提倡开展教育科研。随后,由校长章以兴亲自参加的外语教改试点组成立。数学、外语两试点组经过一年多时间,取得了初步成果,激发了部分骨干教师的尝试欲望。

1982年市教育局召开的重点中学校长会议上,吕型伟副局长提出重点中学应该成为社会主义精神文明建设的模范、教育科研的基地。这更坚定了学校开展教科研的信心,使教育科研工作由点到面展开,号召全体教师在教研组筹划下,确定科研课题,实现校内校外相结合,“向教育科研要质量”。这样,学校面上的科研工作逐渐初具规模,并始得成果。在1985年上海市普教系统教科研成果评比中,学校有3人获一等奖证书、一人获二等奖证书、一人获三等奖证书。学校教师先后多次到河南、南京等地讲学。

1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》发布,上海市提出“端正思想,坚持改革,提高质量”作为贯彻中央决定的共同要求,强调大面积提高教育质量是为社会主义现代化建设、为提高民族素质服务的一项紧迫任务。青中作为“青浦实验”成果的重点推广学校,通过理论学习、课堂观摩和实践,较好地掌握了教改经验的实质,形成了运用教改经验的氛围。在这期间,学校重视教研组和年级组建设,重视青年教师的培养。努力改进课堂教学,发展学生智力;指导学习方法,提高学习效率;改革考试方法,增强学生能力,搞好教学研究,不断提高教学质量。

1987年,初、高中脱钩,初中部另为青浦实验中学,青中成为高级中学。经过升级转型的青浦县中学在原址,对校舍和各大楼布局安排作了新的扩建和调整,教学设备也获得较大更新。

是年,章以兴校长退休,由瞿贤毅接任履行校长职务,1988年6月被正式任命为校长。在担任校长期间,他潜心钻研教育理论,切实加强教育管理,锐意进行教育改革。并从自己所蹲点的物理教研组做起,率先示范,进行了加强实验教学、重视启发式教学、试行实验考试等一系列改革举措,取得的经验受到市内专家的充分肯定,在全国相关会议上作了交流,受到好评。

1990年,瞿贤毅调任青浦县教育局副局长兼青浦县中学校长。学校工作由党支部书记(1984年起负责支部工作,1988年1月被正式任命为支部书记)、常务副校长张鉴周主持。1990年,被授予上海市特级教师称号。全面主持学校工作后,他爱生敬业的精神、探索改革的勇气、求真求实的态度、高超精湛的教学技艺和清廉勤勉的作风,成为了学校的精神力量。先后获得的荣誉称号主要有:市优秀教师、市劳动模范、全国“五一”劳动奖章、全国先进工作者、上海市优秀校长、青浦区教育名师等。

学校领导一贯注重自身建设,严以律己,以身作则,团结协作,联系群众,勤奋实干,乐于奉献。学校充分发挥党支部的战斗堡垒作用,发挥党员模范带头作用;充分发挥工会、共青团等群众组织作用;坚持开好职代会,充分调动教职员工的积极性。

在学校领导带领下,青中人坚持贯彻全面发展的教育方针,继承传统,改革创新。逐步形成了一支忠诚教育事业、无私奉献、学识丰富、教风严谨、教导有方的师资队伍。领导深入教研组、年级组,定期交流情况,及时总结反馈,研究改进措施,使教学过程做到规范化、科学化。教育科研,体现“实在、管用”的原则,积极推广、应用青浦实验经验。积极开展教学改革,不断探索进取,建立了以两个“理想”(理想达标和理想分)为主抓的、严格的、科学的质量管理和评价制度。教学质量逐年提高,每年不少毕业生考入清华、北大、复旦、交大等名校,清华大学还特地请青浦中学去北京参加部分名校教学经验交流会。九二届毕业生余洋的高考成绩位居全市理科第一,学校在县内外的声誉日增。

在发挥与强化德育功能上,坚决贯彻中学德育大纲,坚决执行中学生行为规范,强调领导的首位意识,教职员工的全员意识,人人都是德育工作者,充分发挥“三线一面”的德育渠道和“三位一体”的德育网络作用。学生党章学习小组不断扩大,至1991年,升格为青

浦中学青年党校。

学校还特别重视学生身体素质的提高,坚持“两课两操两活动”,保证学生每天一小时活动时间,体锻达标率在95%以上。1984年后,连年获市体育达标先进单位称号。在县中学生运动会上连续十七年保持高中男女团体总分第一。1992年获市第六届中学生运动会郊区组男篮冠军、女子田径第二名、男子乒乓第三名、男子田径第四名,还一直是上海市田径传统项目学校。

学校办学规模也有发展。至1998年,班级数增至28个,学生数1660人,其中寄宿生561人。新征了十亩地,新建了教学楼(三号楼)、学生餐厅和大礼堂,教育教学环境和设施得到较大改善。至1999年搬迁前,学校占地面积达80余亩(56000平方米),建筑面积17941平方米。教师队伍也不断壮大,从1987年 至1998年,教师总数由108人增至153人,特级教师从无到有,高级教师有13人增至31人。

1991年,学校成为上海市一期课程教材改革的23所试点学校之一。为实现“提高素质,发展个性”的教育目标进行了努力尝试,意在探索实现从“升学——应试”模式向提高民族素质转轨的道路。对课程设置、教材内容、教学方法、考试方法等方面进行全面配套的整体改革。构建“二一分段、高三分科”的新格局,开设“三个板块(必修、选修、活动)”课程。通过不断端正教育思想,更新观念,坚持原则性与灵活性相结合,保证必修课、加强选修课、活动课,搞好优化组合,发挥整体效益,以科研为先导,推动教改不断深入等四条措施,取得了一定的成效,积累了一些有益的经验,摸索出了一条适合本校实际、保证教育质量持续提高的教改之路。

更可宝贵的是,在一期课改后期,学校组织各教研组进行经验总结。全校动员,以教研组为单位,人人参与,筛选有效经验,自我总结,自我提炼。各组对本组的宗旨、特色、经验都进行了颇具个性的总结。在1997年的学校“一期课改成果展览”中一一得到展示。

从1976—1999年这段时间里,全校教师为了培养下一代而忘我工作。学校有大量寄宿生,工作量大,不少教师每天一大早就到学校,要一直忙到天黑等宿舍熄灯以后才能回家。中午、晚自修也都不闲着,备课、批改作业、辅导学生、和学生谈话,忙个不停。那时的青中夜晚,灯火通明,人气兴旺。凡经历过来的教师、学生、家长都忘不了这一道亮丽的风景线。而这些,都不是学校要求的规定动作,却完全是老师们的自觉行为,且没有任何加班费之类的报酬,这是一种学校精神的体现。学校先进组室、先进教师不断涌现。至1999年,学校集体获得的市级荣誉称号主要有:上海市文明单位(5次)、市军民共建先进单位、市社会服务先进集体、市绿化先进集体、市学校共青团特色工作奖、市“国家体育锻炼标准”达标先进学校、市第三届教育科研工作先进集体、市群众体育先进单位、市体育达标先进学校、市中等学校红旗团委、市农口系统先进党组织、市教育系统尊老敬老先进集体、市中小学图书馆先进集体、市影评先进集体、市级科技事业档案管理先进、市中学体育工作先进单位、市金爱心集体、市行为规范示范学校等。

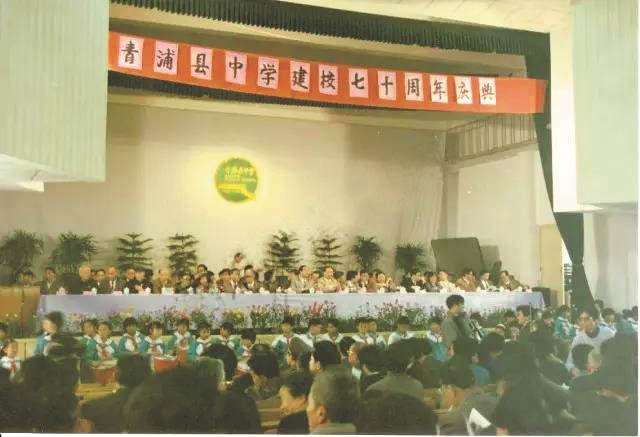

1993年10月,学校举办了规模空前的“庆祝建校七十周年”纪念活动。

杰出校友的代表有:史学研究园中的学者戴鞍钢(1970届);中国工程院外籍院士、澳大利亚两院院士、三维光学成像理论的国际权威顾敏(1976届);妇产科专家孙红(1980届);勇于挑战的留德女博士徐斌艳(1980届);矢志不渝的哈佛博士后严林(1982届);独具匠心的建筑设计师黄秋平(1982届);学贯中西的学者陆炜(1984届);研究市场营销的青年学者沈烽(1991届);青浦区领军人才尹建刚(1991届);半导体照明行业新锐邵嘉平(1997届):微系统技术青年拔尖人才周晓峰(1998届);首批上海市青年创业英才郝峻晟(1998届)等。