404 Not Found

为进一步贯彻党的二十大报告提出的“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”的战略决策,着力造就拔尖创新人才,8月19-21日,上海市青浦高级中学以科普科创融合为主题,以“大学+中小学”一体化谋篇布局,特组织开展了初高中衔接的科学种子培养行动之科创夏令营活动,来自青浦高级中学高一年级创新班的全体学生和青浦区实验中学、上海市毓秀学校和青浦区教师进修学院附属中学近100位师生参加了为期三天的学习活动,本次活动得到了青浦区科协和上海交通大学医学院的支持。

领导支持,专家引领,共同促成科学种子萌芽

创新素养和实践能力培养对学生终身发展至关重要,随着2023年青浦高级中学基础教育集团项目的启动,学校就筛选集团校初中及区域内其他优秀初中有潜力的初二学生,与青中的创新班学生一起,组成初高衔接的“科学种子”培养班。依托青中自身的创客空间、创新实验室、校园有机农场、研究型课程和创新社团、磨炼书院及合作的高校等硬件、课程及师资资源,组织开展科创夏令营、科技大讲堂、课题研究项目指导、磨炼杯科创评比等活动,让初中的科学种子提早体验和浸润高中的创新学习,让高中的学生在“一体化”的创新培养模式中发挥出潜在的创新示范作用,共同培养初高中科学种子的创新意识和实践能力。

活动的开展得到学校领导和区科协领导的大力支持。正如活动启动仪式上青浦高级中学蒋伟勇校长评价的那样“本次活动是一次有意义的夏令营活动,代表我们的教育是培育学生全面发展;本次活动跨校跨学段的组织方式非常难得,值得推崇。”青浦区科协基层普及部吕尾松部长也发表了热情的讲话,他说:“2023年3月科技部重组,成立科技工作者委员会,中国基础研究被重视起来,种子计划就是为国家的基础研究播下种子。青浦区有2000多家高新企业、76家科普基地,希望同学们充分利用身边的科普资源,认真研究,了解创新机理和原理。”

本次活动邀请到中国科技辅导员协会科教专家、全国科学教育专家、上海市特级教师刘国璋老师进行首场讲座。刘老师在系统阐释了创新教育的大背景之后,用生动的案例向青少年学生和教师呈现了创新需要“金眼睛 金脑筋和金手指”,引得学生频频举手请老师论证自己的思路的可行性。同时也邀请到同济大学环境科学与工程学院教授,上海市科普基金会理事长李光明教授,他为学生带来报告“环境科技创新”,李教授从青少年学生正在面临日益严峻的环境挑战;科技创新应对气候变化,保护环境;青少年积极参与环境科技创新活动等方面呈现讲座内容,引导学生积极思考。两位老师的报告引得学生频频举手请教老师论证自己思路的可行性。

场馆参观,高校研学,助力科学种子生根生长

高校是科研的摇篮,高中阶段所进行的研究的启蒙为高校更快进入状态起到不可忽视的作用。学姐张婧妮同学返校分享科创经历,她认为高中阶段所进行的科研的体验让自己习得了研究的方法,让她进入大学后在研究的道路上如虎添翼,收获满满。学生们第一站来到全国科普教育基地、中国首批“科学家精神教育基地”、全国中小学生研学实践教育基地钱学森图书馆。每一个展区的内容都牢牢地抓住了学生的眼和心,渗透钱老的拳拳爱国之情。

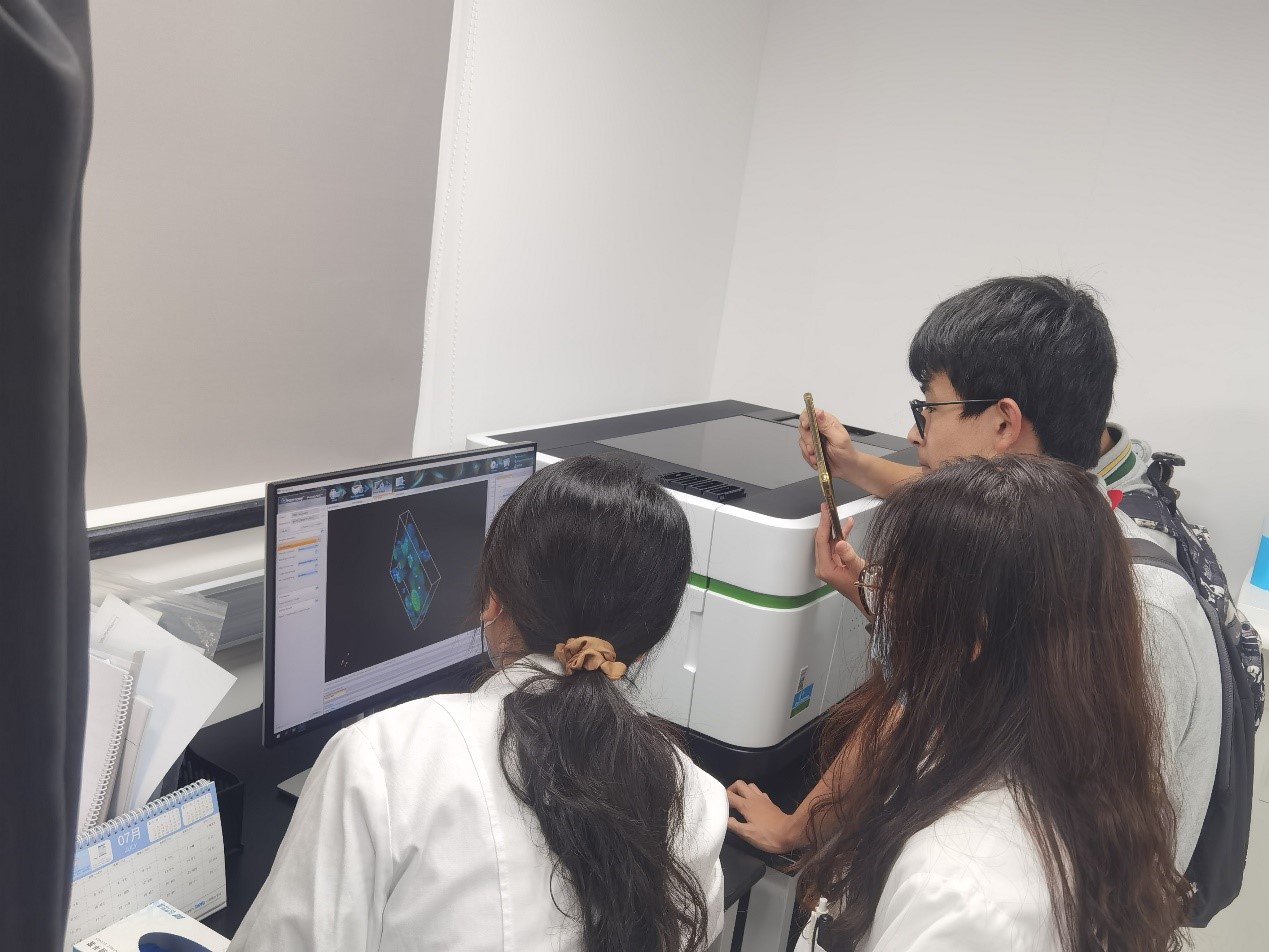

在交大医学院懿德楼报告厅,公共卫生学院邱红玲博士和基础医学院江淦副教授分别为学生带来了科普微讲座“人类与病毒的博弈”“流浪的药物”。深入浅出的讲解引得学生频频发问,江淦副教授在讲座的休息时间被学生团团围住,答疑解惑,学生的兴趣被科学家激发,思维被激活,科研解决问题回报社会的责任感和使命感被点燃。进入单细胞组学和疾病研究中心参观的过程中,不少学生更是借助电子设备不停地拍摄着核心仪器设备的使用方法和感兴趣的实验,事无巨细地询问研究背后的故事和原理。

“研学活动在我的心中种下了一颗医学的种子,希望将来有一天,这颗种子能汲取知识化作养分在我心里发芽成长。看着实验室内汲取细胞的机械臂,检测药物靶向性的计算机,分离出单个细胞的悬液……我感受到了科技的震撼。活动让我对医学产生了浓厚的兴趣,我渴望着有一天也能穿着白大褂站在实验室里。我会努力学习,实现这一切!”青浦区实验中学的施皓冉等同学在他们的研学笔记上写下了所见所闻所思。

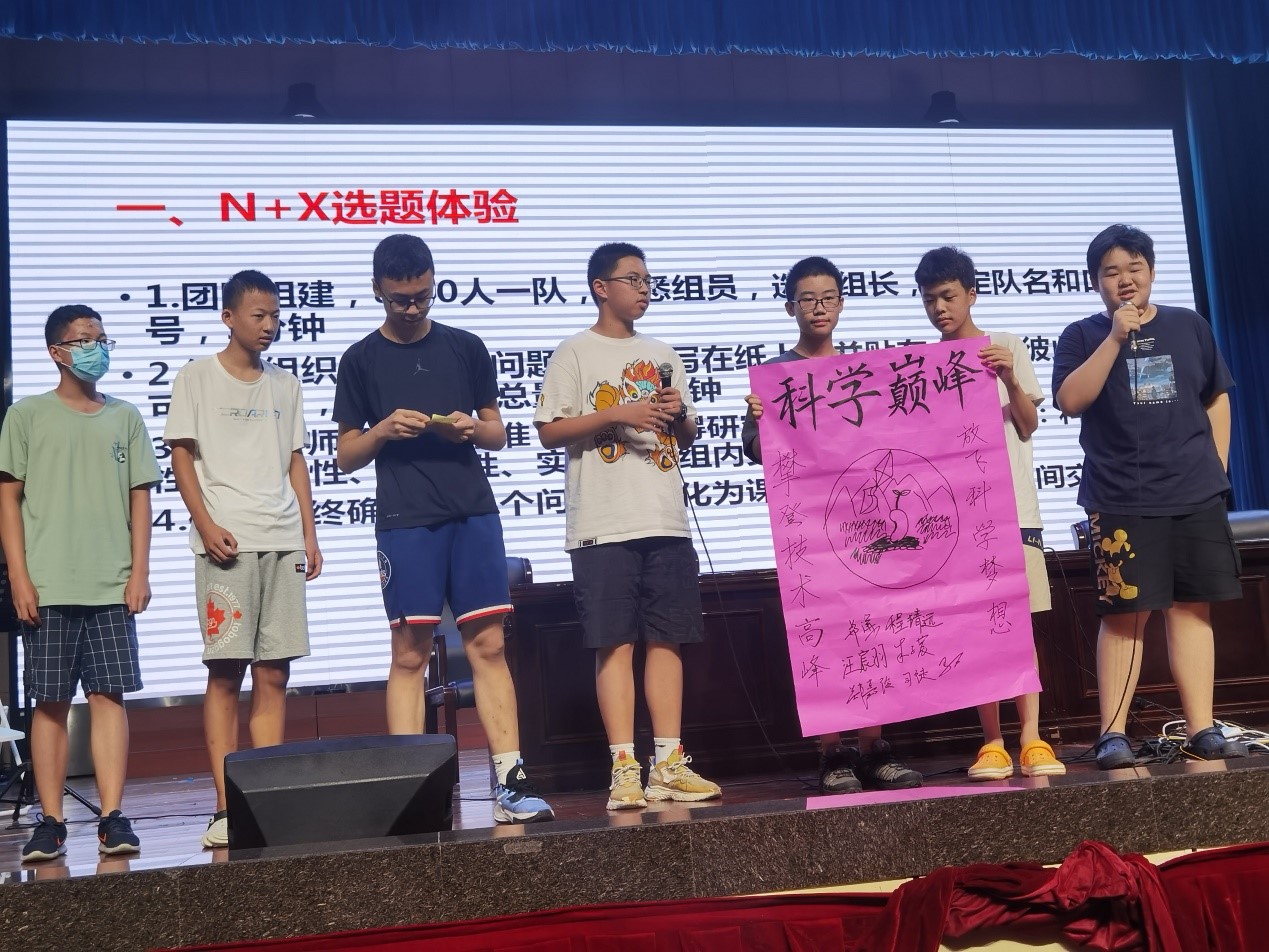

三天的夏令营有了阶段性的收获,学生按照“科学性、创新性、可行性和实用性”等四性标准筛选出百余个有研究价值的问题。后续,这批科学种子在专家教师团队的指导下开展方案设计与实施,并最终形成研究论文、科普作品或其它形式的成果,并进行展示、评比。

青少年学生用实际行动践行着“放飞科学梦 奋进攀登路”的铮铮誓言。